「虹隣祭」は、近江兄弟社高校の学園祭の名称です。「一人ひとりの個性」と「隣人を愛する志」のもとにさまざまな色を作り出そうという思いで名づけられました。コロナ禍という特殊な状況下で、中止も視野に入れつつ検討を重ねましたが、なんとか実施することができました。

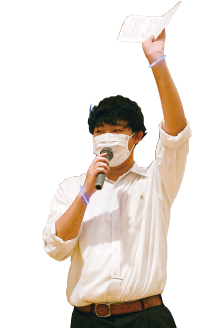

体育の部では、各種目にも接触を減らす工夫がされ、いつもと一味違った「チャンバラ騎馬戦」などが盛り上がりを見せました。昼食前に一斉の消毒があったり「声援」が制限されたりと窮屈な面もありましたが、「今年ならではの虹隣祭を楽しもう」という生徒会長の呼びかけに呼応するように、それぞれが楽しむポイントをうまく見つけて工夫する姿が見られました。また率先して全体を盛り上げようとする3年生のサービス精神とチームワークが印象的でした。

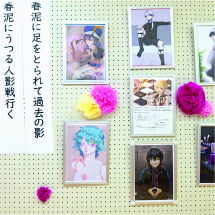

教室で行われる参加型の出し物や合唱、演劇・模擬店など例年の取り組みが中止となった文化の部は、全学年が壁画とオブジェを制作しました。展示を見て回る時間をとれなかったので校舎のあちこちに設置して昼休みなどに見て回る校内展覧会を催しました。

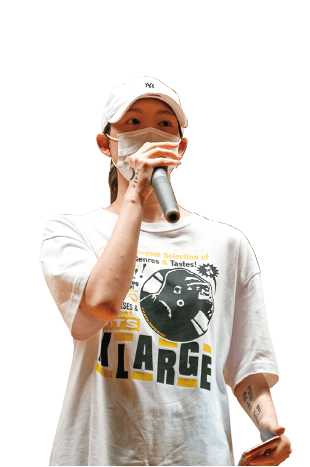

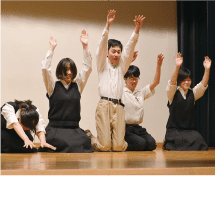

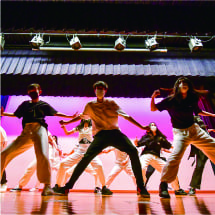

文化クラブの発表は昼休みと放課後を利用して行われました。3年生にとっては3年間の集大成となる場であり、それぞれ力のこもった発表となりました。

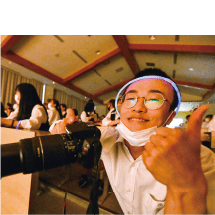

昨年に引き続き今年度も市内合同演劇鑑賞が中止となる中で、「芸術に触れる機会を作りたい」との申し出があり、美術部・SHIBIC(聖書研究会)が企画した芸術鑑賞が虹隣祭の一部として実現し、能楽とクラシック音楽という和洋両方の芸術を間近で見る貴重な経験となりました。鑑賞中に観衆が腕にはめた青色のサイリウムリングは、新型コロナ感染症抑止に携わるすべての人々への支援・感謝の思いを捧げ、平穏な日常の回復を願うという祈りを共有するシンボルとなりました。

- 生徒会長

- ASC3年

- S・O

-

今年度の虹隣祭は、例年通りが通用しない状況をプラスに捉え、みんなが楽しめる「新しい虹隣祭」として取り組んできました。感染防止対策を踏まえた上で、虹隣祭を開催するにはクリアするべき条件が沢山ありました。生徒会が約半年かけて企画してきた取り組みを大幅に変更することもありました。例えばクラス出し物。合唱・演劇・模擬店などのクラスでの取り組みが中止になり、全クラス壁画・オブジェの制作を行うことになりました。感染防止対策をした上で皆が楽しめる新しい企画を一から考えることは、「できないこと」ばかりが増えていくように感じることもありました。しかし、「新しい虹隣祭」という一つの目標を皆で共有し、プラス思考に切り替えることで、今年度ならではの取り組みが沢山できました。生徒会活動を通して、なんでも面白がる力があれば、どのような状況であっても楽しみを見つけ出し、世界中どこでも面白がれることを学びました。

- 生徒会執行部

- GLC3年

- M・S

-

今年度は社会情勢の厳しさを痛感する1年となりました。私たち生徒会執行部は体育祭さえ開けるか不安な中、3月から3年生を中心としながら試行錯誤をし、案を出しては白紙に、出しては白紙を何度も繰り返しました。団アピールも行うためにコロナ対策を考え、準備もしていました。しかし、中止になってしまい、私たちの気分は一度はどん底に落ちてしまいました。5月になり、ようやく今年度の体育祭の概要が決定し、本番も最後までやり抜くことが出来ました。特に騎馬戦は、これまでとは全く違った方法で行うことになり、ルールやどのようにしたら楽しくなるかなど、たくさん考えさせられました。また、団アピールの代わりとなる案も考え、8の字と台風の目を実施しました。コロナ対策を必死に考え、体育祭を実施できたことは、常に「誰かのために」を大切にしてきた私たち生徒会執行部にとって、大きな成長へと繋がりました。